|

|||||

|

Roco DB 111 - Erstserie 1976-1998 |

|||||

|

Details |

|||||

|

|||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

Die Modelle von Roco tragen von Modell zu Modell zwei verschiedene Stromabnehmer auf dem Dach

(natürlich nicht gleichzeitig). So einen Einholmstromabnehmer, welcher dem Vorbildtyp SBS 65 nachgebildet ist und einen Scherenstromabnehmer, der den DBS 54a darstellt. Details hierzu gibt die wunderbare Seite “Bundesbahnzeit”

wieder. Der Spezialist kann dort ganz tief in das Thema eintauchen. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

Dass die Isolatoren aus heutiger Sicht etwas zu groß und zu knubbelig sind, hatte ich schon geschrieben. Es war eben Standardware, die auch auf das Dach der 111 gesetzt wurde. Auf den ersten Blick sieht das auch alles ganz gut aus, wenn man jedoch sich den Leitungsverlauf genauer ansieht, dann gibt es doch einige Unstimmigkeiten zum Vorbild. Die durchgehende Leitung zwischen den beiden Stromabnehmern, aufgeständert auf 5 Isolatoren, passt. Auch der rechtwinklige Abzweig zum Hauptschalter ungefähr in Dachmitte geht in Ordnung. Dann folgen aber auf dem Weg zum Hauptschalter 2 weitere Isolatoren. Davon ist nur der näher am Hauptschalter stehende korrekt, den anderen konnte ich bei den Dachaufnahmen des Vorbilds nie feststellen (bei Märklin und Fleischmann ist der auch nicht vorhanden). Dann kommt der Hauptschalter und damit ein Hauptproblem. Der ist nämlich um 180° verdreht, aber einfach umdrehen geht wegen der Löcher zum Einstecken nicht. Also müsste man die verspachteln und neu bohren oder die Steckzapfen entfernen und den Hauptschalter aufkleben. Jetzt fehlt aber auch die Leitungsverbindung vom Hauptschalterende links zu dem mittigen Isolator, der völlig funktionslos auf dem Dach eingesetzt ist (oder ist das der Oberstromwandler?) - und dem Dachdurchführungsisolator, der zudem anders aussehen sollte. Die an diesem Isolator beim Modell dann angebrachte Verbindung vom Dachdurchführungsisolator zu der durchgehenden Dachleitung gehört zwar einfach nur weg, es ist aber eleganter, diesen Isolator um 90 Grad nach links zu drehen und damit die Verbindung zum links stehenden Isolator herzustellen. Dann fehlt außerdem der Isolator des Oberspannungswandlers, der dort sitzen müsste, wo das Dachloch zu finden ist. Das ist ein deutlich breiterer Isolator mit einer Verbindung zum Isolator der Dachleitung direkt daneben. Also Fehler vorhanden (und damit genügend Bastelspaß, wenn man es perfekt will), aber durchaus passabel und auf den ersten Blick stimmig. Das Foto zeigt die Originalausführung des Daches. |

|

|

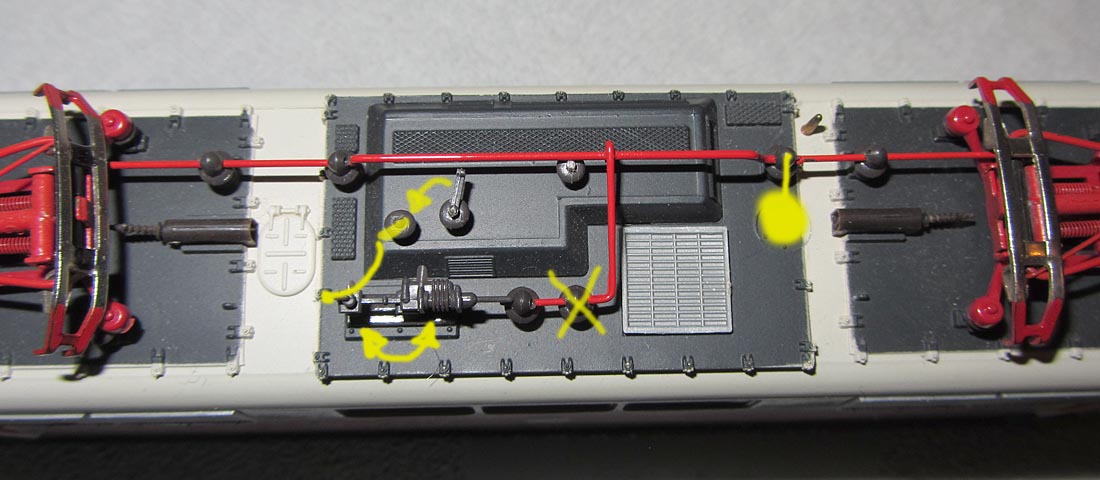

Hier habe ich versucht, zeichnerisch die Verbesserungsmöglichkeiten darzustellen. Nicht schön, aber dürfte ein wenig zu den oben beschriebenen Erläuterungen passen. Bitte aber beachten, ich stand leider nie auf dem Dach einer 111 und bezog das Wissen nur aus Literatur und Fotos. daher keine Garantie, dass es wirklich genau so ist und das dann auch bei allen Vorbildloks. |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

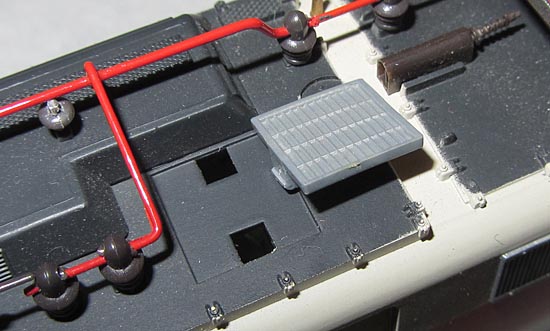

Dachdetails - Lüftergitter Bremswiderstandsturm |

|

Wenn man schon bei Detailbetrachtungen ist, dann fallen einem Dinge auf, mit denen man gar nicht gerechnet hat. So auch das Lüftungsgitter des Bremswiderstandsturms. Das ist das flache Gitter in der mittleren Dachhaube. Das wurde um 90 Grad verdreht wiedergegeben. Tatsächlich müssten die drei deutlich sichtbaren Unterteilungsgitterstäbe längs der Lokrichtung laufen und nicht quer dazu. Bei Märklin und Fleischmann stimmt dies übrigens. Jetzt ist genau dieses Gitter jedoch gar kein fester Gehäusebestandteil, sondern ein eingestecktes einzelnes Kunststoffteil, so wie auch der erhobene Dachaufbau. Dieses kann relativ gut ausgerastet werden, aber aufgrund der Rastnasen nicht um 90 Grad versetzt eingebaut werden. Wer es genau nimmt, der schneidet die Rastnasen ab und klebt das Gitter richtig auf das Dach. |

|

|||

|

|||

|

|

||||||||||||||||

|

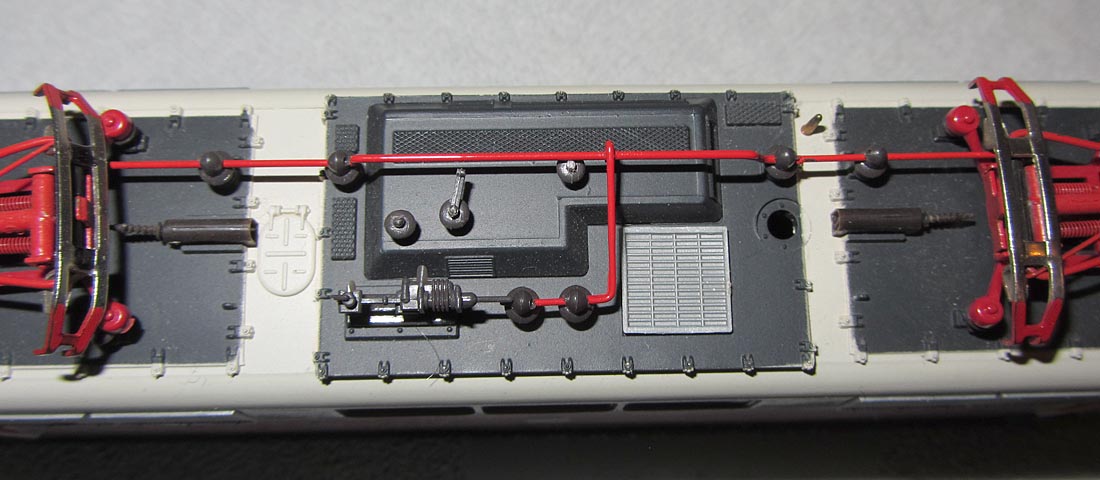

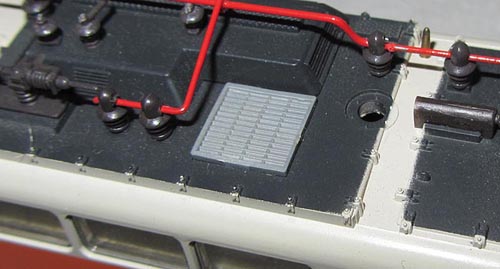

Dachdetails - Oberleitungsumschaltung/Dachloch |

|

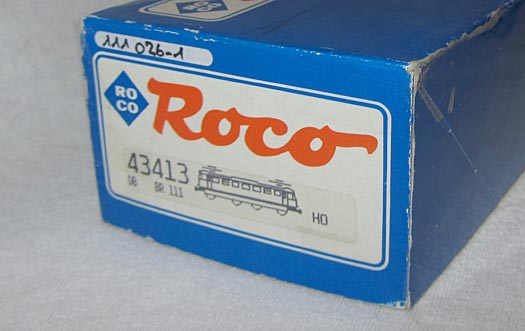

Das Modell kann auf Oberleitungsbetrieb umgeschaltet werden. Hierzu sitzt auf der Platine in bewährter Weise ein Metallstift mit einem Schlitz für den Schraubendreher. Damit nicht jedes Mal das Gehäuse abgenommen werden musste, nahm man ein Loch im Dach in Kauf. Das ist praktisch, aber nicht hübsch. Auch hier gibt es Veränderungen. So schaute der Stift bei den ersten vier Modellen deutlich aus dem Dachloch heraus. Ab der 111 189-7 wurde er gekürzt und war nicht mehr sichtbar. Bei den letzten vier Modellen, also ab der 111 026-1, war dann auch das Dachloch verschlossen, auf den dort an sich sitzenden Isolator des Oberspannungswandlers wurde jedoch verzichtet. |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Was sagt das Vorbild dazu? Bei einer kleinen Suche in den eigenen Dias und im Netz scheint die häufigere Stellung wohl die zu sein, wenn beide Wischerarme oben sind. Die hat Roco jedoch gar nicht berücksichtigt. Die Stellung mit beiden Armen unten ist jedoch auch oft zu sehen, aber auch die “Oben/unten-Stellung” (egal, wer jetzt oben liegt...ähem...) gab es, wenn auch relativ selten. |

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

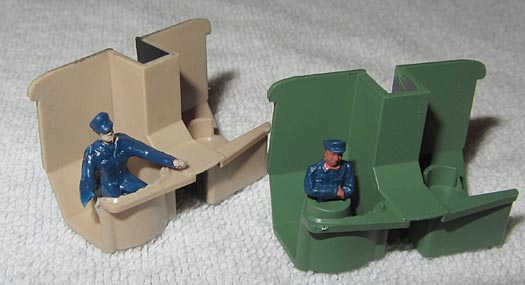

Inneneinrichtung |

|

Die Inneneinrichtung der Roco 111 besteht aus der Einrichtung der beiden Führerstände und den Nachbildungen des Maschinenraumbereichs hinter den drei Seitenfenstern. Auch hier gibt es Unterschiede. Fangen wir mit der Farbe an. Bei den ersten 5 Versionen bis einschließlich der 111 189-7 waren diese Kunststoffteile beige eingefärbt. Wobei bei der 111 009-7 und der 111 111-1 es gar keine Maschinenraumeinrichtung gab, hier waren die Fenster einfach nur graue Plastikeinsätze. Bei den folgenden 111 178-0 und 111 043-6 änderte sich die Farbe in ein helleres Grün. bei der orientroten 111 068-3 gab es wohl Modelle mit hellgrüner, aber auch mit hellgrauer Inneneinrichtung. Das Grün blieb auch bei der 111 044-4 und der Lufthansa 111 049-3 die Farbe der Inneneinrichtung. Die an sich dazwischen erschienene 111 167-3 jedoch trug wieder eine beige Inneneinrichtung. Dies, auch in Verbindung mit den Scheibenwischern lässt langsam darauf tippen, dass diese Ausführung schon früher gefertigt wurde, aber erst später auf den Markt kam oder ich mit dem Erscheinungsjahr (laut Katalogen) einfach falsch liege. Bei den letzten vier Modellen war die Inneneinrichtung dann hellgrau. |

|

|

||

|

|

||

|

|

||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

||

|

|

|

|||||||

|

Beschriftung |

|||||||

|

Die Beschriftung der Modelle ist rocotypisch sauber und vollständig ausgeführt. Den zu hohen Anbringungsort der Betriebsnummern bei der 111 009-7 und 111 094-9 habe ich ja schon erwähnt. Die Revisionsdaten stimmen vor allem bei den letzten fünf Modellen ab der 111 049-3. Davor wirken sie eher geschätzt, bzw. angenähert. Auch hier sei einmal mehr die 111 167-3 erwähnt, die ein Revisionsdatum vom 28.07.1979 trägt, beim Vorbild aber erst im Jahr 1981 gebaut und 1982 abgenommen wurde. |

|||||||

|

Noch ein paar Worte zum DB-Keks. Er hat sich nach den ersten vier Modellen etwas verkleinert, wenn auch nur gering. Dabei fällt die 111 178-0 beim ganz genauen Hinsehen noch etwas auf, denn während bei allen anderen S-Bahn 111ern der Keks schwarz gedruckt ist, scheint es hier so zu sein, dass er in Türkis gedruckt wurde. Das muss aber kein Fehler sein, denn ich meine, es gab Diskussionen, ob nicht tatsächlich bei der Einführung der S-Bahn Lackierung die Kekse türkis waren und es gibt einige Fotos, die darauf hindeuten. Schließlich hatte man ja türkise Klebekekse, also warum nicht diese verwenden? Die letzten vier Versionen der Roco 111 erhielten dann auch nach der 111 068-3 rote DB-Kekse, wobei es aber bei allen Modellen die “alten” DB-Kekse waren, also nicht die vereinfachten DBAG-”Mager-”Kekse. |

|||||||

|

|||||||

|

Ein weiteres kleines Detail zeigt das Foto rechts unten mit den Fronten der 111 044-4 und 111 026-1. Bei der 111 026-1 wurde der untere beige Zierstreifen bis zur Pufferbohle lackiert, wie es auch vorbildgetreu ist. Nur die 111 026-1 und die 111 045-1 sind so ausgestattet. Bei allen anderen beige/türkisen 111ern endet die Zierlinie schon früher. |

|||||||

|

||||

|

||||

|

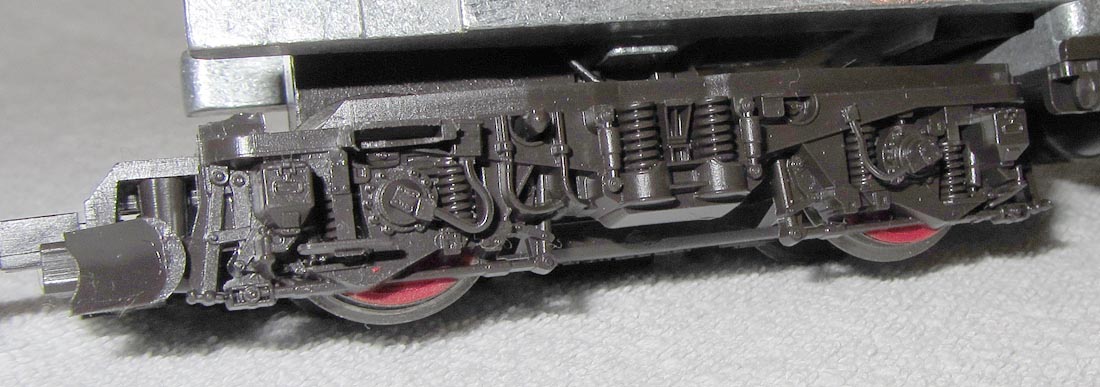

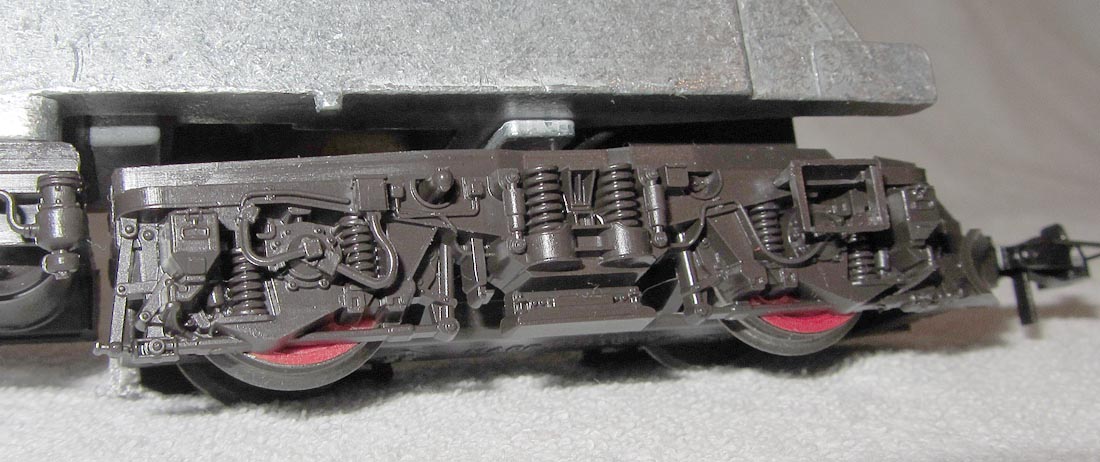

Drehgestellblenden |

||||

|

Die Drehgestellblenden sind fein und gut gestaltet. Sie besitzen zudem einige extra angebrachten Zurüstteile, welche das Drehgestell plastisch machen. Es gibt nur eine Blende, die unterschiedliche Seiten hat. Ich kann bisher nur annehmen, dass dies so korrekt ist, da es schwierig ist, gute Fotos vom Vorbild zu finden. |

|

|

|

Rastloch / Gehäusebefestigung /Gehäuseabnahme |

|

|

|

Nicht so ganz schlau werde ich jedoch mit der 2. Auflage der beige/türkisen 111 von Roco, der 111 094-9. Obwohl hier keine Rastlöcher mehr vorhanden waren, verblieb die Loknummer noch an der früheren hohen Anbringungsstelle (Foto siehe oben). Das ist nicht vorbildgerecht und war evtl. einfach nur ein Versehen bei der Produktion. Der Metallrahmen der 111 094-9 zeigt aber noch eine kleine Besonderheit. Hier sind erstmals nach unten gerichtet zwei kleine Stifte zu erkennen. Genau hinter diesen rasten die Rastnasen des Gehäuses ein und damit kann das Gehäuse nicht mehr in der Längsrichtung verschoben werden. Zwar verhinderte dies auch der Oberleitungsumschalter, der damals ja noch deutlich nach oben aus dem Gehäuse blickte, aber spätestens als dieser verkürzt wurde, waren diese kleinen Stifte sehr sinnvoll und blieben bis zum Schluss vorhanden. Wie bereits geschrieben, muss man einfach nur die Rastnasen durch vorsichtiges Spreizen des Gehäuses überwinden und kann es nach oben abnehmen. Beim Wiederaufsetzen ist darauf zu achten, das der Oberleitungsumschalter auch wieder durch das Loch im Gehäuse schaut, bzw. dass er unterhalb des Lochs zu finden ist. Bei den letzten vier Modellen ist jedoch das Loch verschlossen, aber noch sichtbar, also kann man sich daran orientieren. Der Oberleitungsumschalter ist immer zum Führerstand 2 hin gerichtet. Noch ein Hinweis dazu: Wenn man die Lok von der Seite betrachtet und der Führerstand 1 links ist, dann ist zwischen den Drehgestellen der Aggregatekasten sichtbar. Wenn das dann nicht stimmt, dann wurde vermutlich das Kunststoffteil zwischen den Drehgestellen verdreht aufgesetzt. |

|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||

|

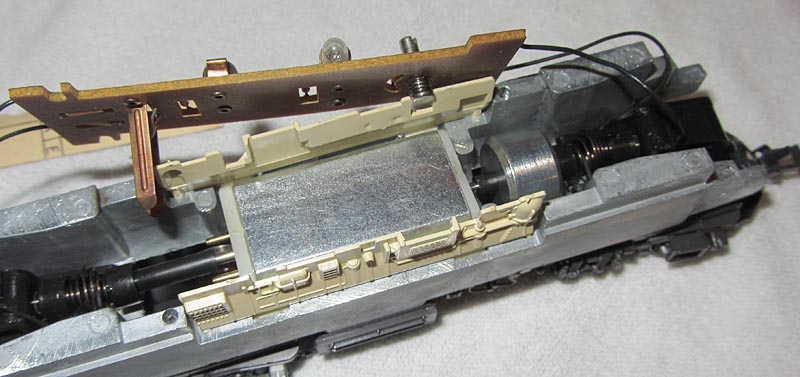

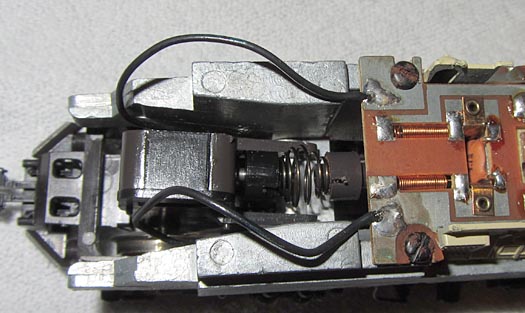

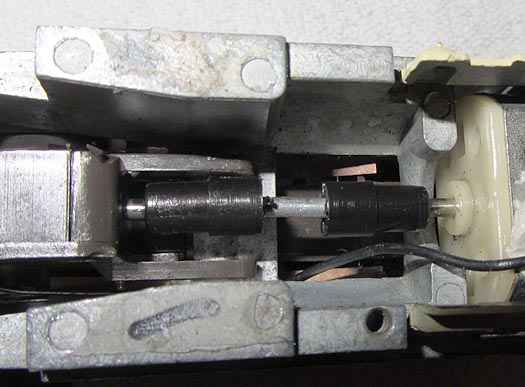

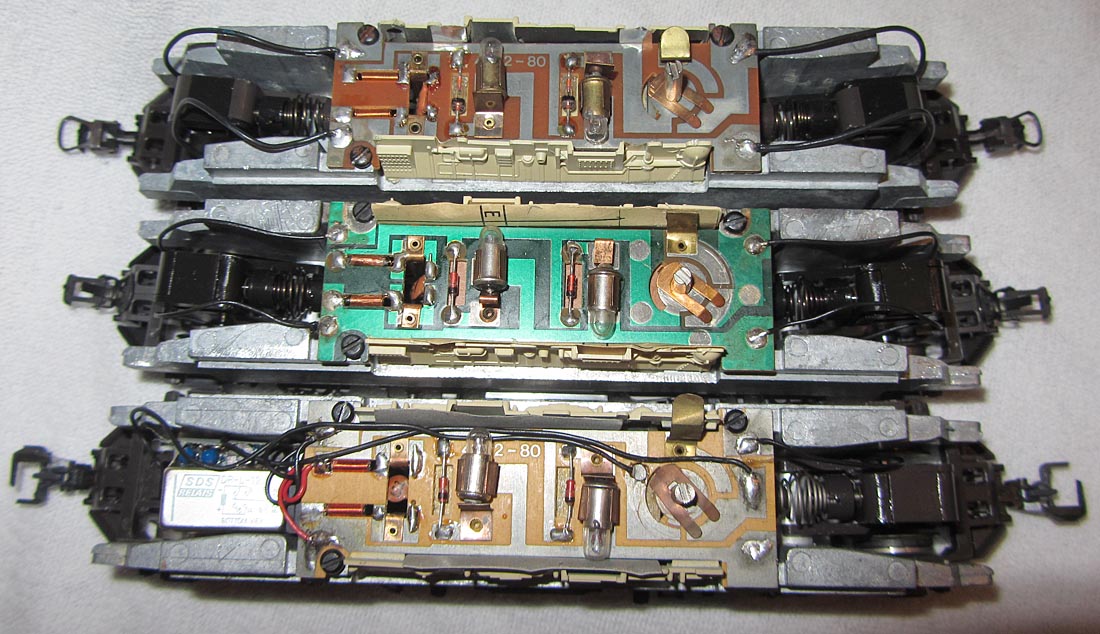

Platine |

||||

|

An sich gab es zwei Platinen, welche aber in ihren Funktionen nicht unterschiedlich waren, sondern nur in der Farbe. Die ersten vier Modelle besaßen die Ausführung in braunem Pertinax mit silbernen Leiterbahnen. Von da an kam die mit grünem Schutzlack überzogene Platine zum Einsatz. Ausnahme auch hier ist die 111 167-3, welche eine der alten Platinen besitzt, aber in einem deutlich helleren Braunton. |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

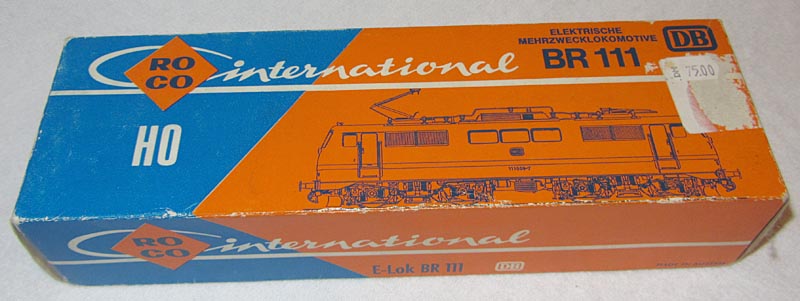

Roco verwendete die Standardverpackung mit einem Styroporunterteil und einen aufgesetzten Stülpkarton. Auch dieser erfuhr gewisse Veränderungen während der Produktion. Er zeige zuerst in einer Zeichnung den Inhalt. Auf der Seitenlasche war u. a. die Bestellnummer aufgedruckt. Dabei war der Schriftzug “Roco International” relativ plakativ zu lesen. Auf der langen Seitenlasche stand “Made in Austria”. |

|

|||

|

|||

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

|

|||

|

|||

|

|

|

|

|